L’essor massif des dépenses en infrastructures d’IA par les plus grandes entreprises technologiques américaines soutient désormais l’ensemble de l’économie américaine. Les rapports d’octobre 2025 montrent que ces dépenses, proches de 400 milliards de dollars par an, sont responsables de la quasi-totalité de la croissance récente du PIB.

Cette « course aux armements en matière d’IA » oblige les entreprises à investir des milliards dans les centres de données, une décision historiquement liée aux faibles rendements des investisseurs. Une telle stratégie suscite l’inquiétude des analystes, qui voient des parallèles avec les bulles technologiques passées. Une question centrale demeure : cet investissement historique générera-t-il de réels profits, ou créera-t-il une bulle destinée à éclater ?

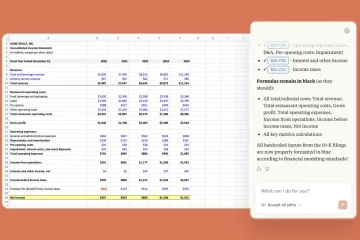

Une économie sur échasses : la course aux armements de l’IA et le pari de 400 milliards de dollars

Alimentées par la promesse de « lois de mise à l’échelle » exponentielles, les dépenses en capital ont grimpé en flèche. Une analyse réalisée par J.P. Morgan fin octobre 2025 a révélé que les investissements liés à l’IA a contribué à hauteur de 1,1 % à la croissance du PIB au premier semestre.

Les principaux hyperscalers tels que Meta, Microsoft et Google devraient dépenser au total 342 $. milliards rien qu’en 2025.

Une telle concentration des dépenses masque une faiblesse ailleurs dans l’économie. Selon Lisa Shallet, directrice des investissements chez Morgan Stanley Wealth Management, « … les investissements des hyperscalers dans les centres de données et les éléments associés ont été multipliés par quatre et avoisinent les 400 milliards de dollars par an. » Le dilemme du prisonnier”, où les dépenses deviennent une question de survie. Les dirigeants technologiques estiment qu’ils n’ont pas d’autre choix que d’investir, craignant que l’inaction ne représente un plus grand risque que des dépenses excessives.

Le président d’OpenAI, Greg Brockman, a déclaré sans ambages: « … Je suis bien plus inquiet de notre échec à cause d’un manque de calcul que d’un excès de calcul. » l’avenir…'”

Source : Sparkline Capital

Échos des bulles passées : des chemins de fer à l’effondrement du point-com

L’histoire offre une perspective qui donne à réfléchir sur de tels booms d’investissement axés sur la technologie. Un nouveau rapport de Sparkline Capital affirme que la frénésie actuelle reflète les cycles financiers passés qui se sont mal terminés pour les investisseurs.

L’analyse présente ces constructions comme des exemples classiques du « cycle du capital », une théorie selon laquelle l’enthousiasme suscité par une nouvelle technologie alimente des investissements massifs. À mesure que les cours boursiers montent en flèche, davantage de capitaux affluent, jusqu’à ce que l’offre de nouvelles infrastructures dépasse largement la demande réelle.

Le résultat est un effondrement douloureux caractérisé par des prix en flèche, une capacité excédentaire et des faillites d’entreprises.

L’expansion des chemins de fer américains au XIXe siècle constitue un parallèle puissant, bien que lointain. Après la guerre civile, une fièvre spéculative a conduit à la pose de plus de 33 000 milles de voies entre 1868 et 1873 seulement.

Alors que les chemins de fer ont indéniablement transformé l’économie, le résultat financier pour leurs constructeurs a été catastrophique. Le boom a culminé avec la panique de 1873, qui a conduit à la faillite de centaines de compagnies ferroviaires et a plongé le pays dans une dépression prolongée.

Comme le souligne le rapport Sparkline, les investisseurs qui ont financé la construction n’ont capté qu’une infime fraction de l’immense valeur économique que les chemins de fer ont finalement créée pour la société.

Un récit édifiant plus récent et pertinent est la bulle des télécommunications de la fin des années 1970. Années 1990. En prévision d’une croissance explosive d’Internet, des sociétés comme Global Crossing et AT&T ont dépensé plus de 500 milliards de dollars pour installer environ 80 millions de kilomètres de câbles à fibres optiques.

Leurs projections se sont révélées extrêmement optimistes. Avec jusqu’à 85 % de la nouvelle fibre restée inutilisée, la surcapacité qui en a résulté a fait chuter le coût de la bande passante de 90 %. Même si cela a effectivement subventionné l’essor d’une nouvelle génération de géants de l’Internet comme Netflix, cela a été dévastateur pour les constructeurs d’infrastructures.

L’indice boursier des télécommunications du Nasdaq s’est effondré de 92 % et, même 25 ans plus tard, n’a pas réussi à se redresser.

Au-delà de ces études de cas mémorables, cette tendance est renforcée par des décennies de données financières au niveau des entreprises. L’analyse Sparkline met en évidence un phénomène largement étudié connu sous le nom d’« anomalie de croissance des actifs », qui montre que les entreprises qui élargissent de manière agressive leur bilan ont historiquement sous-performé leurs homologues plus conservatrices dans une marge considérable.

Les mêmes données révèlent que les entreprises qui augmentent rapidement leurs dépenses en capital ont également tendance à générer des rendements boursiers plus faibles. Cette sous-performance constante suggère que les marchés récompensent souvent la promesse d’un investissement audacieux à court terme, pour ensuite que les investisseurs soient punis plus tard lorsque cet investissement ne parvient pas à générer des rendements adéquats.

Le pivot d’un billion de dollars des grandes technologies, d’un investissement léger à un investissement lourd

Un pivot stratégique dangereux est imposé aux « 7 magnifiques » par le Course aux armements de l’IA. Ces géants de la technologie ont bâti leur domination sur des modèles commerciaux très rentables, peu exigeants en actifs et nécessitant peu de capital physique. Aujourd’hui, ils se transforment en entreprises à gros actifs, avec une intensité capitalistique proche de celle du secteur des services publics.

Cette transition comporte d’immenses risques. Les entreprises à gros actifs génèrent généralement des rendements sur le capital investi plus faibles et sont confrontées à une concurrence plus féroce. Ce changement a déjà un impact sur leurs fondamentaux, car des investissements massifs érodent le flux de trésorerie disponible qui faisait autrefois de ces entreprises les chouchous de Wall Street.

Les tensions financières deviennent déjà visibles, avec un rapport récent révélant que l’unité cloud d’IA d’Oracle fait face à de faibles marges bénéficiaires en raison du coût élevé des puces Nvidia, ce qui fait chuter ses actions.

Les inquiétudes grandissent également autour du financement circulaire, où les partenaires investissent dans des projets uniquement pour être remboursés. ventes de matériel, créant l’illusion de la demande.

Le fondateur d’Amazon, Jeff Bezos, aurait qualifié la situation de « … bulle industrielle ». » target=”_blank”>a reconnu le risque en déclarant :”… Si nous finissons par dépenser à tort quelques centaines de milliards de dollars, je pense que cela va être très malheureux, évidemment. Mais ce que je dirais, c’est que je pense en fait que le risque est plus élevé de l’autre côté.'”

Un guide de l’investisseur de valeur pour survivre au cycle de battage médiatique

Pour les investisseurs qui naviguent Dans ce marché mousseux, la leçon centrale des cycles passés est de faire la distinction entre une technologie révolutionnaire et un investissement rentable.

Le rapport Sparkline Capital propose un manuel basé sur la valeur qui sépare les bénéficiaires de l’IA en deux camps distincts : les « fournisseurs d’infrastructures d’IA » et les « utilisateurs précoces de l’IA ».

Les entreprises d’infrastructure d’IA sont celles qui construisent les « pioches et les pelles » du marché. révolution: les fabricants de puces, les fournisseurs de cloud et les opérateurs de centres de données. Ce sont elles qui assument le risque financier le plus direct, avec des valorisations en hausse et des besoins massifs en capitaux. Bien qu’il s’agisse des jeux les plus évidents, l’histoire suggère qu’ils sont également les plus vulnérables en cas de ralentissement économique.

En revanche, les « adeptes précoces de l’IA » sont les gagnants cachés. Il s’agit d’entreprises issues de divers secteurs tels que la finance, la santé et l’industrie manufacturière qui intègrent l’IA pour améliorer leurs opérations.

Cela inclut non seulement les natifs du numérique, mais également les leaders établis dans des secteurs traditionnels, tels que Caterpillar, Walmart et JPMorgan, qui exploitent l’IA pour créer un avantage concurrentiel. Ils bénéficient des nouvelles technologies, souvent à moindre coût, car les fournisseurs d’infrastructures sont en concurrence sur les prix, sans assumer un fardeau d’investissement de plusieurs milliards de dollars.

Comme pour Internet, le manuel suggère que la plus grande valeur à long terme pourrait revenir non pas aux constructeurs d’infrastructures, mais aux clients qui utilisent cette infrastructure à des fins productives. Ce groupe offre aux investisseurs une plus grande diversification et une exposition à des sociétés présentant des valorisations plus attrayantes et des besoins en capital moindres.